Ich melde mich mit einer Sonderausgabe des tag eins briefings bei dir. Gestern in der Früh bin ich wieder gut in Wien angekommen. Meine letzten Tage beim International Journalism Festival in Perugia waren intensiv und aufschlussreich. Ich habe mich sehr ausführlich mit dem Einfluss großer Tech-Konzerne und AI im Journalismus beschäftigt (Spoiler: Es war faszinierend, aber auch extrem angsteinflößend.)

Genaueres darüber erzähle ich dir in unserem Deep-Dive-Artikel, der am Donnerstag auf tageins.at erscheinen wird. Ich verrate nur so viel: Wenn man zahlreichen Journalist*innen, Wissenschaftler*innen und Whistleblower*innen glaubt, ist die Lage nicht nur hoffnungslos, sondern auch sehr ernst.

Als kleinen Vorgeschmack auf meinen Text habe ich ein kurzes Interview mit dem deutschen Medienwissenschaftler und Gründer von AMP Digital Ventures Martin Andree geführt. Er hat in Perugia einen für mich und andere augenöffnenden Vortrag über die Monopolisierung am digitalen Plattformmarkt gehalten (hier kannst du den Vortrag nachschauen).

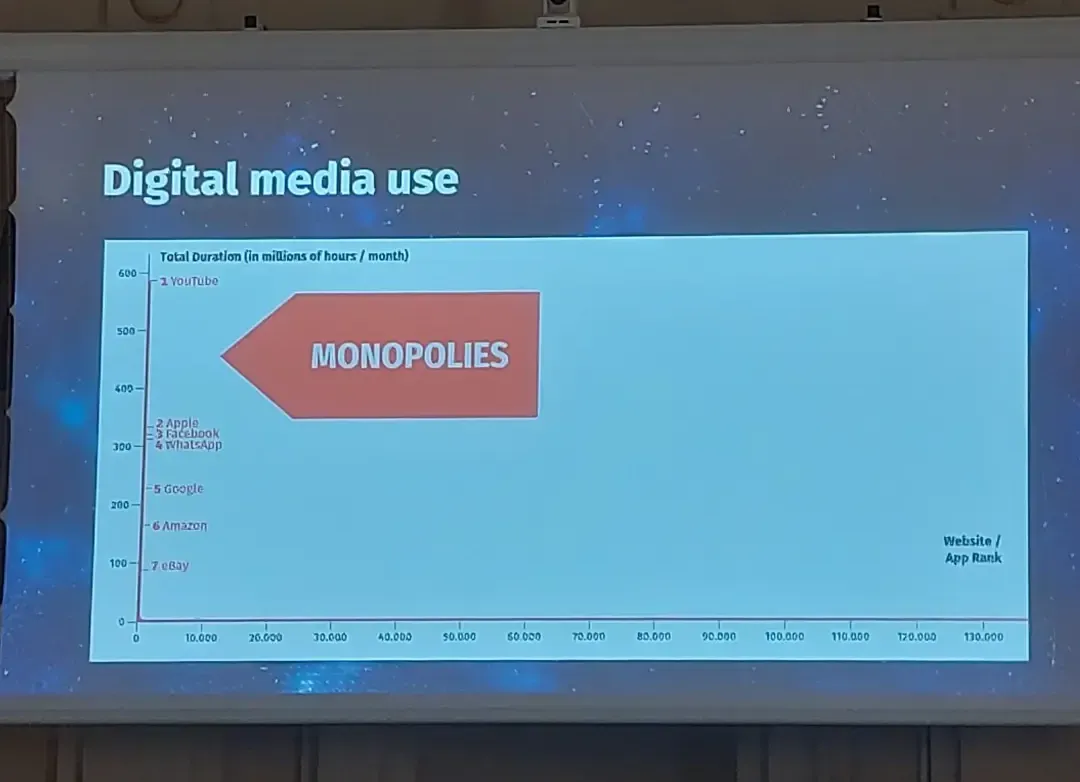

Seit über 15 Jahren beschäftigt sich der an der Uni Köln lehrende Wissenschaftler mit diesem Thema. Andrees wohl bekanntestes wissenschaftliches Werk ist der Atlas der digitalen Welt. Darin hat er mit einem Kollegen gemeinsam erstmals die Monopolbildung im Internet durch Realnutzungsmessung empirisch dokumentiert. 2023 hat Andree das Buch „Big Tech muss weg“ veröffentlicht.

Bei seinem Vortrag ging es vor allem darum, dass das freie Internet durch die Monopolbildung der großen Big-Tech-Konzerne zerstört wurde. Der Großteil des Traffics (also der gesamten Nutzung) des Internets findet inzwischen auf Plattformen einiger weniger Konzerne statt. Das konnte Andree empirisch nachweisen. Diese Monopole bedrohen Demokratie und Pressefreiheit. Andree fordert deshalb eindringlich politische Maßnahmen.

Herr Andree, wie können diese schädlichen Monopole am digitalen Medienmarkt aufgebrochen werden?

Martin Andree: Wir müssen erstmal dafür sorgen, dass die Menschen verstehen, was passiert. Es gibt diesen interessanten Satz: Wenn das Produkt dich nichts kostet, dann bist du das Produkt. Ich glaube, dass dieser Satz das Problem trivialisiert. Er ist eine Kritik an der massiven Datensammlung dieser Konzerne. Doch dann sagen die Leute, ja okay, ich weiß zwar, ich gebe ihnen meine Daten, aber das ist ja nicht so schlimm.

Die Leute verstehen aber nicht, dass die Monopole ein noch viel größeres Problem sind. Wenn Monopole erstmal etabliert sind, werden die Leute da drin gefangen. Man kann das auch beobachten: Wenn wir zum Beispiel versuchen, diese Plattformen zu boykottieren, schlägt das immer fehl. Die Plattformen nennen das ja auch selbst Lock-In-Effekt. Und ein Lock-In ist eine Gefangennahme. Wir geben eben nicht nur unsere Daten preis, sondern wir werden im Prinzip lebenslang von diesen Plattformen gefangen genommen.

Wie kommen wir da raus?

Ich schlage unterschiedliche Lösungen vor. Das Tragische ist, es wäre durchaus machbar und einfach.

Wir könnten die Plattformen nach außen hin deutlich durchlässiger machen. Etwa indem man zum Beispiel Plattformen dazu zwingt, dass sie den Urhebern Outlinks auf allen Ebenen ermöglichen. TikTok hat gar keine Outlinks mehr. Bei Instagram ist das sehr umständlich und der Link wird im In-App-Browser geöffnet. Dadurch hätten wir sofort viel mehr Traffic außerhalb der Plattformen.

Die zweite Methode wäre, offene Standards einzusetzen. Beim Beispiel E-Mail können wir empirisch messen, dass diese Standards dazu führen, dass andere kleinere Anbieter auch eine Chance haben.

Man sollte diese Marktanteils-Obergrenzen (Anm.: Kartellrecht), die wir für analoge Medien haben, auf jeden Fall auch für demokratierelevante digitale Mediengattungen einführen. Konkret für Suchmaschinen, für Video-on-Demand und für Social Media. In all diesen Kategorien haben wir eben monopolistische oder oligopolistische Verhältnisse. Deshalb müsste man Plattformen auch dazu zwingen, Drittanbieter auf ihren eigenen Plattformen zuzulassen oder zum Beispiel die Infrastruktur zu syndizieren.

Das ist alles politisch machbar. Deswegen ist es sehr frustrierend, dass wir keine Debatte darüber haben. Denn wenn wir keine Debatte haben, dann kann die Politik auch nicht erfolgreich sein. Wir müssen tatsächlich viel stärker mit dem Problem in die Öffentlichkeit gehen.

Welche Rolle spielen dabei Journalist*innen?

Eine riesengroße, denn wo soll diese Debatte überhaupt entstehen? Die Tech-Plattformen werden diese Debatte sicherlich nicht begrüßen. Deswegen wäre es ja gerade umso wichtiger, dass die Journalisten sich hier für Medien- und Pressefreiheit einsetzen. Denn die ist massiv gefährdet.

Wodurch? Inwiefern gefährden diese Monopole den Journalismus?

Im Prinzip auf zwei Ebenen. Der eine Effekt ist, dass die Medien ihre Finanzierungsgrundlage verlieren. Das heißt, einerseits können sie natürlich dorthin gehen, wo der Traffic ist – das ist auf den Plattformen. Dann arbeiten sie in der Regel gratis für die Plattform. Wenn sie es unabhängig davon versuchen, merken wir, dass die Umsätze aus den Abos so gering sind, dass sie nicht oder nur schwer überleben können.

Das Schlimmste ist aber, dass sie sich natürlich auch inhaltlich abhängig machen, weil Medien und Journalisten ihre Angebote auf den Plattformen an die Aufmerksamkeitsökonomie der Plattform anpassen müssen. Das kann man übrigens wissenschaftlich sehr schön belegen, wenn man zum Beispiel vergleicht, wie dieselben Nachrichten von einer Redaktion aussehen, wenn sie auf der eigenen Domain gezeigt und wenn sie auf Social Media eingespielt werden. Da merken wir wissenschaftlich nachweisbar eine Art Click-Baitisierung. Der Journalismus ist dann nicht mehr unabhängig.

Wir sind hier auf dem International Journalism Festival in Perugia. Das wird zum Beispiel auch von Google gesponsert. Was sagen Sie dazu? Ist das eine Fortführung dieses Problems?

Ich kann nur sagen, überall wo ich hingehe, sind die Tech-Konzerne beteiligt. Das muss auch nicht immer gut gehen. Hier war mein Auftritt offenbar möglich. Andere Veranstalter, die von Tech-Konzernen gesponsert wurden, haben auch schon Ärger bekommen, wenn sie mich auf die Tagesordnung gesetzt haben.

Mit weiter wachsender Macht der Tech-Konzerne ist es vielleicht schon in zwei Jahren gar nicht mehr möglich für mich, hier einen Vortrag zu halten. Wer weiß das. Deshalb müssen wir jetzt aktiv werden, sonst holt uns dieses Problem ein.

Wie viele Jahre haben wir noch, um zu reagieren? Wirklich nur fünf, wie Sie im Vortrag erwähnt haben?

Meine Perspektive für die Zukunft ist rabenschwarz. Deshalb würde ich jetzt sagen, wahrscheinlich geht es sogar noch schneller. Wir erleben jetzt eine Beschleunigung durch Trump. Die Trump-Regierung hat sich mit den Tech-Plattformen synchronisiert und ist mit den europäischen rechtspopulistischen Gruppierungen intensiv im Austausch. Seit letzter Woche ist nach den Umfragen in Deutschland die AfD die stärkste Partei. Das wird alles nicht mehr lange dauern.

Disclaimer: Dieses Interview ist am International Journalism Festival in Perugia entstanden. Die Reise dorthin wurde ermöglicht vom FJUM und der Wirtschaftsagentur Wien.

Ich mach mich jetzt mal wieder an die Arbeit, meine Gedanken für den Artikel zu ordnen und aufzuschreiben (alles ganz ohne die Hilfe von ChatGPT, versprochen!)

Wir lesen einander

Emil

von tag eins

Nur mit deiner Unterstützung, deinem regelmäßigen Mitgliedsbeitrag, können wir unabhängig recherchieren und sorgfältigen Journalismus machen.

Jetzt Mitglied werden